토지조사사업

- 1910~1918년 일본이 한국의 식민지적 토지소유관계를 공고히 하기위하여 시행한 대규모의 국토조사사업이다.

- 한국 전역에서 시행된 일제 식민통치의 기초작업으로 조선토지조사사업이라고도 불렀다. 일본이 조선토지조사사업을 처음 계획한 것은 을사조약(乙巳條約)이 맺어지고 통감부(統監府)가 설치되었을 때부터로, 1910년 3월 토지조사국을 설치하여 국권피탈과 함께 한국토지조사국의 사무를 조선총독부로 이관, 총독부 안의 임시토지조사국에서 전담하였다. 조선총독부는 1개월간의 준비조사를 거쳐, 1911년 11월 지적장부 조제에 착수하여 1912년 3월 조선부동산등기령과 조선민사령, 동 8월 토지조사령, 1914년 3월 지세령, 동 4월 토지대장규칙, 1918년 5월 조선임야조사령 등을 공포함으로써 전국적으로 토지조사사업이 본격화되었다.

- 토지조사사업에 앞서 일본은 토지조사에 따르는 분쟁의 해결과 원활한 조사사업의 진행을 위해서 토지관습조사(土地慣習調査)를 선행하였다. 이때 조사된 내용은 ① 행정구역의 명칭, ② 토지의 명칭과 사용목적, ③ 과세지와 비과세지, ④ 경지의 경계, ⑤ 산림의 경계, ⑥ 토지표시 부호, ⑦ 토지의 지위 ·등급 ·면적과 결수(結數)의 사정 관행, ⑧ 결의 등급별 구분, ⑨ 토지소유권, ⑩ 질권 및 저당권, ⑪ 소작인과 지주와의 관계, ⑫ 토지에 관한 장부서류, ⑬ 인물조사 등이었다.

- 토지조사사업은 1909년 6월 역둔토실지조사(驛屯土實地調査)와 11월 경기도 부천(富川)에서 시험적인 세부측량을 함으로써 제1차 사업계획을 세우는 등 제4차까지의 사업계획을 거쳐 18년 11월 이완용(李完用)의 토지조사 종료식 축사를 끝으로 막을 내렸다.

- 조사사업의 내용은 토지 소유권의 조사, 토지가격의 조사, 지형지모(地形地貌)의 조사로 이루어졌으며, 이의 수행을 위해 행정업무와 측량업무로 나뉘어 진행되었다. 토지소유권 및 토지가격의 조사를 위해 ① 행정구역인 이(里) ·동(洞)의 명칭과 구역 ·경계의 혼선을 정리하고, 지명의 통일과 강계(疆界)의 조사, 신고서류의 수합, 지방경제 사정과 토지의 관행을 명확히 하는 준비조사, ② 토지소유권을 확실히 하기 위해 필지(筆地) 단위로 지주 ·강계 ·지목 ·지번을 조사하는 일필지조사(一筆地調査), ③ 불분명한 국유지와 민유지, 미정리된 역둔토, 소유권이 불확실한 미개간지를 정리하기 위한 분쟁지조사(紛爭地調査), ④ 토지의 지목에 따라 수익성의 차이에 근거하여 지력의 우월을 구별하는 지위등급조사(地位等級調査), ⑤ 토지조사부 ·토지대장 ·토지대장집계부 ·지세명기장(地稅名寄帳)의 필요에 따른 장부조제(帳簿調製), ⑥ 토지소유권 및 그 강계 심사의 임무를 위한 토지조사위원회 구성과 사정, ⑦ 토지소유권을 비롯한 강계의 확정에 대하여 토지신고 이후의 각종 변동사항을 바로잡기 위한 이동지정리(異動地整理), ⑧ 최종적으로 지적이 이동된 것을 조사하여 토지대장 및 지적도를 확실히 하기 위한 지적조사(地籍調査) 등으로 그 사업이 진행되었다. 지형지모 조사는 ① 삼각측량, ② 도근측량(圖根測量), ③ 세부측량, ④ 면적계산, ⑤ 지적도 등의 조제, ⑥ 이동지 정리가 그 내용이었다.

- 이와 같은 토지조사사업을 통하여 2,040만 6489원의 재정과 1만 2388명의 직원 동원으로 전체 토지 1,910만 7520필지의 소유권과 그 강계를 사정하였고, 분쟁지 3만 3937건 9만 9445필지를 해결하였으며, 1,835만 2380필지의 토지에 대한 지가조사(地價調査)를 하여 토지조제부 2만 8357책, 토지대장 10만 9998책, 지세명기장 2만 1050책, 지적도 81만 2093장 등의 지적장부를 조제했다.

- 또 측량에 있어서는 이동지 측량 181만 8364필, 삼각측량에 따른 기선측량(基線測量) 13개소, 대삼각본점(大三角本點) 400점과 대삼각보점(大三角補點) 2,401점, 수준점(水準點) 2,823점, 1등 및 2등 도근점 355만 1606점, 1필지조사 및 세부측량 1,910만 1989필지, 지형측량 143만 1200방리를 처리하여 8년 8개월 만에 끝을 맺었다.

- 이와 같은 거대한 토지조사사업은 ① 자본주의적 토지제도 확립으로 식민통치의 안정을 기하기 위해 행정구역 ·도로 ·헌병주재지의 설정을 하며, ② 일본인의 정착에 필요한 토지확보의 수단으로 필요하였고, ③ 무지주(無地主) ·무신고 토지의 국유화로 통치기구의 재정을 굳건히 하고 조세의 원천을 확실히 하며, ④ 전통적인 양반계층의 지주권을 일제법상의 식민지적 지주계층으로 개편하여 식민사회 기반을 구축하고, ⑤ 거주를 토지와 결부시켜 한국인의 동정을 살핌으로써 영구적인 식민통치 기반을 구축하며,⑥ 모든 자원과 세금파악을 확실히 하는 수탈경제(收奪經濟)의 기반을 마련하는 데 그 목적이 있었다.

- 이 사업의 결과 이제까지 실제로 토지를 소유해왔던 수백만의 농민이 토지에 대한 권리를 잃고 영세소작인(零細小作人) 또는 화전민 ·자유노동자로 전락하였고, 반면 조선총독부는 전국토의 40 %에 해당하는 전답과 임야를 차지하는 대지주가 되었다. 총독부는 이들 토지를 국책회사인 동양척식주식회사(東洋拓殖株式會社)를 비롯한 후지흥업[不二興業] ·가다쿠라[片倉] ·히가시야마[東山] ·후지이[藤井] 등의 일본 토지회사와 일본의 이민(移民)들에게 무상 또는 싼값으로 불하하여 일본인 대지주가 출현하게 되었다.

지적(地籍) 과 측량(測量)

- 지적(地籍) 땅 지, 호적 적(혹은 문서 적)으로 구성되어서 그런지 지적을 흔히 〈땅의 호적〉이라고 한다. 그러나 호적은 순전히 행정이고 지적은 행정과 측량이라는 기술이 결합된 기초과학으로 위와 같은 비유는 합당치 않다. 더욱이 호적은 지적보다 약 500년 후에 탄생하였으니 지적은 〈땅의 문서〉, 호적은 〈사람의 지적〉이라고 하여야 맞다. 조선조 때는 경계(境界).양전(量田).양안(量案) 등으로 사용되었는데 1895년 내부 관제가 공포되었을 때 판적국에 〈지적에 관한사항〉을 관장하였다고 하였다. 이는 이노우에(井上 馨)의 내정개혁 건의로 된 것이고 〈지적〉도 일본에서 왔으나 언제어떤 연유로 생겼는지는 분명치 않다. 이 때를 근대 지적의 효시라고 본다면 지적은 100세를 넘었다.

- 측량(測量) 젤 측, 헤아릴 량, 측량은 측천양지(測天量地)의 준말이라고 한다. 측천은 수심과 하늘을, 양지는 땅을 잰다는 것이니 측량은 하늘, 땅을 총칭한다. 근대 서구식 측량은 1894년 농상아문과 공무아문에서 지형측량, 광무측량을 관장한다고 한 것이 최초지만 누가 무엇을 하였다는 기록은 없다. 1898년 양지아문에서 초빙한 그럼이 영어, 일어학교 학생 20명에게 교육을 하고 다음 해 4월 1일 한성부 숭례문에서 측량을 한 것이 근대측량(외업)의 효시다. 이때 새문안에서 추를 잃어 황성신문에 현상광고를 낸 일이 있다. 측량은 좁게는 지구 표면상의 위치 등을 넓게는 우주를 재는 기술이고 학문이다.

토지등급표

- 현재 토지등급이 폐지 되었지만 양도소득세 계산에 참고자료로 쓰입니다.(등급단위 : 제곱미터당)

※ 토지등급의 가격이 2억원이상은 6백만원이 증가할 때마다 각 1등급씩 진급함토지의 등급과 가격에 대한 정보를 안내합니다. 등급 가격(원) 등급 가격(원) 등급 가격(원) 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 44 43 46 44 48 45 50 46 52 47 54 48 56 49 58 50 60 51 63 52 66 53 69 54 72 55 75 56 78 57 81 58 85 59 89 60 93 61 97 62 101 63 106 64 111 65 116 66 121 67 127 68 133 69 139 70 145 71 157 72 159 73 166 74 174 75 182 76 191 77 200 78 210 79 220 80 231 81 242 82 254 83 266 84 279 85 292 86 306 87 321 88 337 89 353 90 370 91 338 92 407 93 427 94 448 95 470 96 493 97 517 98 542 99 569 100 597 101 626 102 657 103 689 104 723 105 759 106 796 107 835 108 876 109 919 110 964 111 1,010 112 1,060 113 1,110 114 1,170 115 1,220 116 1,280 117 1,350 118 1,420 119 1,490 120 1,560 121 1,640 121 1,640 123 1,720 124 1,900 125 1,990 126 2,090 127 2,019 128 2,300 129 2,420 30 2,540 131 2,670 132 2,800 133 2,940 134 3,090 135 3,240 136 3,400 137 3,570 138 3,750 139 3,940 140 4,130 141 4,340 142 4,560 143 4,790 144 5,020 145 5,280 146 5,540 147 5,820 148 6,100 149 6,410 150 6,730 151 7,070 152 7,420 153 7,790 154 8,180 155 8,590 156 9,020 157 9,470 1581 9,940 159 10,400 160 10,900 161 11,500 162 12,000 163 12,600 164 13,300 165 13,900 166 14,600 167 15,400 168 16,100 169 17,000 170 17800 171 18,700 172 19,600 173 20,600 174 21,700 175 22,700 176 13,900 177 25,100 178 26,300 179 27,600 180 29,000 181 30,500 182 32,000 183 33,600 184 35,300 185 37,100 186 38,900 187 40,900 188 42,900 189 45,100 190 47,300 191 49,700 192 52,200 193 54,800 194 57,500 195 60,400 196 63,400 197 66,600 198 69,900 199 73,400 200 77,100 201 81,000 202 85,000 203 89,300 204 93,700 205 98,400 206 103,000 207 108,000 208 113,000 209 119,000 210 125,000 211 131,000 212 138,000 213 145,000 214 152,000 215 160,000 216 168,000 217 176,000 218 185,000 219 194,000 220 204,000 221 214,000 222 225,000 223 236,000 224 248,000 225 261,000 226 274,000 227 287,000 228 302,000 229 317,000 230 333,000 231 350,000 232 367,000 233 385,000 234 405,000 235 425,000 236 446,000 237 469,000 238 492,000 239 517,000 240 543,000 241 570,000 242 598,000 243 628,000 244 660,000 245 693,000 246 727,000 247 764,000 248 802,000 249 842,000 250 884,000 251 928,000 252 975,000 253 1,023,000 254 1,075,000 255 1,128,000 256 1,185,000 257 1,244,000 258 1,306,000 259 1,372,000 260 1,440,000 261 1,512,000 262 1,588,000 263 1,667,000 264 1,751,000 265 1,838,000 266 1,930,000 267 2,027,000 268 2,128,000 269 2,235,000 270 2,346,000 271 2,464,000 272 2,587,000 273 2,716,000 274 2,852,000 275 2,995,000 276 3,145,000 277 3,302,000 278 3,467,000 279 3,640,000 280 3,822,000 281 4,014,000 282 4,214,000 283 4,425,000 284 4,646,000 285 4,879,000 286 5,123,000 287 5,379,000 288 5,648,000 289 5,930,000 290 6,227,000 291 6,538,000 292 7,208,000 293 7,569,000 294 7,947,000 295 8,345,000 296 8,345,000 297 8,762,000 298 9,200,000 299 9,660,000 300 10,143,000 301 10,650,000 302 11,183,000 303 11,742,000 304 12,329,000 305 12,445,000 306 12,593,000 307 13,593,000 308 14,986,000 309 15,735,000 310 16,522,000 311 17,348,000 312 18,216,000 313 19,127,000 314 20,083,000 315 21,087,000 316 22,141,000 317 23,249,000 318 24,411,000 319 25,632,000 320 26,913,000 321 28,259,000 322 29,672,000 323 31,155,000 324 32,713,000 325 34,349,000 326 36,066,000 327 37,870,000 328 37,763,000 329 41,751,000 330 43,839,000 331 46,031,000 332 48,333,000 333 50,749,000 334 53,287,000 335 55,951,000 336 58,749,000 337 61,686,000 338 64,771,000 339 68,009,000 340 71,410,000 341 74,980,000 342 78,729,000 343 82,666,000 344 86,799,000 345 91,139,000 346 95,696,000 347 10,0481,000 348 105,505,000 349 11,0781,000 350 116,320,000 351 121,860,000 352 12,7400,000 353 132,950,000 354 138,500,000 355 144,050,000 356 149,600,000 357 155,150,000 358 160,700,000 359 166,250,000 360 171,800,000 361 177,350,000 362 182,900,000 363 188,450,000 364 194,000,000 365 200,000,000 ? ?

면적환산 (평 〈=〉 제곱미터)

- 1975년까지는 면적(Area 또는 Acreage)의 단위를 평(坪)으로 사용하였으나 1975년 12월 31 일 (법률 제2801호) 지적법이 전문 개정됨에 따라 미터법에 의한 ㎡(제곱미터) 단위로 사용하게 되었다.

- 평(坪과) ㎡(제곱미터)와의 관계를 보면 1m = 0.55간(間이)고, 1간(間) = 1/0.55m = 1.81818181818m 이므로, 1㎡ = (0.55)²평이 된다. 즉 1㎡ = 0.3025坪이다.

- 길이 단위 비교 : 척(尺)단위 자와 미터 단위의 자를 비교하면 척(尺) 단위 자 11간(間)이 미터 단위 자 20m와 일치한다. 즉 1간(間) =20/11 => 1.81818181818m이고, 1m =20/11 => 0.55간(間)이다.

- 면적 단위 비교 : 1간 = 20/11 => 1.81818181818m, 1坪(또는 1步) 1.81818181818㎡ => (20×20)/(11×11) = 400/121 = 3.3058㎡

- 토지대장 등록지의 지적단위인 1평이라는 것은 1변 6척(1.8m)의 정사각형의 넓이로써 임야대장 등록지에 쓰이는 지적 중 '보(步)'와 같은 넓이인데, 그 이유는 1보 역시 1변 6척의 정사각형의 넓이이기 때문이다.

- 구 임야대장의 표시면적 환산 ①1정(町)은 10단(段), 3,000평(9,917㎡), ②1단(段)은 10무(畝), 300평(992㎡), ③1무(畝)는 30보(步), 30평(99㎡) ④ 1보(步)는 1평(3.3㎡), 예시) 2町 2段 3畝 19步 는 몇 ㎡ 2町=6,000평, 2段=600평, 3畝 =90평, 19步=19평 합계 = 6,709평= 22,179㎡

- 광대지 면적의 표현방법 : ① 1 ㎢ = 302,500평 = 1,000,000㎡ = 1,000m X 1,000m, ② 1 ㏊ = 3,025평 = 10,000㎡ = 100m X 100m, ③ 1 a = 30.25평 = 100㎡ = 10m X 10m

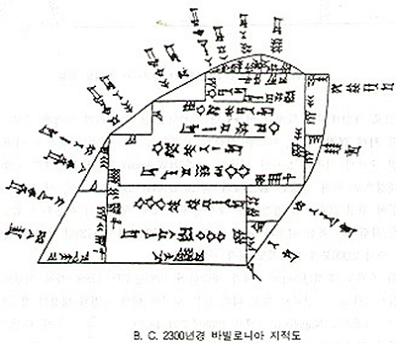

지적의 기원과 정의

- 우리 나라에서 지적(地籍)이란 용어를 사용하기 시작한 것은 1895년(고종32년) 3월 26일 칙령 제53호로 공포된 「내부관제」에 '판적국(版籍局)에서 지적사무(地籍事務)를 본다'라고 처음 알려져 있고, 전국의 토지를 측량하기로 하고 양지아문(量地衙門)을 설치한 것이 1898년이다.

- 지적이란 용어의 표준화된 정의는 없으며 국·내외 문헌과 교수는 다음과 같이 정의하고 있다.

- 외국의 지적제도가 우리 실정법과는 차이가 있으나 대만의 국립증흥대학 내장(來璋)교수는 '지적이란 토지의 위치·경계·종류·면적·권리상태 및 사용상태 등을 기재한 도책(圖冊)을 말한다'라고 정의하였으며, [참조 : 내장(來璋),「토지행정론」, (대북 : 중국지정연구소, 1981), p.73] 미국의 Purdue대학 J·G·Mcentyre 교수는 '지적이란 토지에 대한 법률상 용어로서 세(稅)부과를 위한 부동산의 양·가치 및 소유권의 공적 등록'이라 정의하였고, [참조 : Mcentyre. J. G. 'Land Survey System', (New York : Purdue University, 1978), pp.3-4] 네델란드 ITC의 J·L·G·Henssen 교수는 '국내의 모든 부동산에 관한 데이터를 체계적으로 정리·등록하는 것'이라고 정의하였다. [참조 : Henssen. J. L. G. '네델란드의 신지적법', (FIG 제17차 논문집, 대한지적공사(독), 1984), p.10]

- 또한, 영국의 해외개발부(Ministry of Overseas Development) S·R·Simpson은 '지적은 과세의 기초자료를 제공하기 위하여 한 나라의 부동산의 수량과 소유권 및 가격을 등록한 공부'라고 정의하였고, [참조 : Simpson. S. R. 'Land Law and Registration', (London : Surveyors Publication, 1984), pp.3-4] Webster`s Third New International Dictionary에 의하면 '지적이란 세금부과를 위하여 사용되는 부동산의 소유권·가격 및 수량에 대한 공적인 등록'이라고 기술하고 있으며 Black`s Law Dictionary는 '지적이란 부동산에 대한 과세목록과 평가'라고 기술하고 있다. [참조 : National Research Council, 'Procedures and Standards for a Multipurpose Cadastre', (Washington D. C. : National Academy Press, 1983), p.12]

- 한편, 우리 나라 지적의 원로이신 원영희(元永喜) 교수는 '지적이란 국토의 전반에 걸쳐 일정한 사항을 국가 또는 국가의 위임을 받은 기관이 등록하여 이를 국가 또는 국가가 지정하는 기관에 비치하는 기록으로서 토지의 위치·형태·용도·면적 및 소유관계를 공시하는 제도'라고 정의하였고, [참조 : 원영희,「지적학원론」,(서울 : 홍익문화사, 1979), p.25] 청주대학교 강태석(姜泰奭) 교수는 '지적이란 지표면·공간 또는 지하를 막론하고 재정적 가치가 있는 모든 부동산에 대한 물건을 지적측량에 의하여 체계적으로 등록하고 계속 유지 관리하기 위한 국가의 토지행정'이라고 정의하였다. [참조 : 강태석,「지적측량학」,(서울 : 형설출판사, 1994), p.2]

- 그러나 현행 지적법상의 지적의 정의는 '국가기관이 국가의 통치권이 미치는 모든 국토를 필지 단위로 구획하여 법정 등록사항을 지적공부에 등록·공시하고 그 변경사항을 계속하여 유지·관리하는 영속성을 가진 국가의 고유사무'라고 하고 있다.

- 이상의 정의를 종합하여 우리 현실에 맞게 정의해 보면 '지적이란 토지의 각 필지에 대한 위치, 형태, 종류, 면적 및 소유권의 권리관계 등 토지관련 정보를 등록·공시하고 이의 변동 사항을 영속적으로 유지·관리하는 국가의 사무'라는 개념으로 정의 할 수 있다.

지적의 단위와 면적환산 요령

- 지적공부의 면적등록 단위

지적공부의 면적등록 시기, 단위에 대한 정보를 안냏바니다. 등록시기 등록단위 비고 최초 ~ 1975. 12. 31 평(坪)과 보(步) 구 지적법에서 토지대장 면적등록은 평

임야대장 면적은 무(畝)단위로 등록1976. 1. 1 ~ 현 재 ㎡ (제곱미터) 1976년부터 5년동안 ㎡로 환산등록 하였습니다.(미터법) - 면적환산 요령

지적공부의 면적단위, 면적환산에 대한 정보를 안내합니다. 면적단위 면적환산 비고 ㎡를 평으로 ㎡ X 0.3025 121/400 = 0.3025 평을 ㎡로 평 X 3.30578 400/121 = 3.30578 1정을 평으로 3000평 = 100무 = 10단 ? 1단을 평으로 300평 = 10무 ? 1무를 평으로 30평 ? 1보를 평으로 1평 = 10홉 ? 1평은 6척X6척 = 1간X1간 ? 1홉은 1 / 10 평

'지적(地籍)'이란?

국가기관이 국토의 전체를 필지 단위로 구획하여 토지에 대한 물리적 현황과 법적 권리관계 등을 등록 공시하고 변동사항을 연속적으로 등록관리하는 국가의 제도를 말함.

※ 지적법의 기본이념 (지적법의 3대 이념이라고도 함)

※ 지적법의 기본이념 (지적법의 3대 이념이라고도 함)

- 국정주의 : 국가의 공권력에 의거 국가기관의 장인 시장ㆍ군수ㆍ구청장만이 토지에 대한 소재ㆍ지번ㆍ지목ㆍ경계 또는 좌표와 면적 등을 결정할 수 있는 권한을 가진다는 이념.

- 형식주의(등록주의) : 토지에 대한 물리적 현황과 권리관계 등을 외부에서 인식할 수 있도록 일정한 법정의 형식을 갖추어 국가기관에서 비치하고 있는 지적공부에 등록하여야만 효력을 인정할 수 있다는 이념.

- 공개주의 : 지적공부에 등록된 사항은 소유자 또는 이해관계인 등 일반 국민에게 널리 공개하여 정당하게 이용할 수 있게 하여야 한다는 이념.

지적의 정의

지적의 정의는 시대적 배경과 학자마다 조금씩 다른 견해를 보이고 있어 명확하게 표준을 정한 것은 없으나 이를 요약해 보면 다음과 같다.

- 프랑스 어원학자인 브론데임(Blondheim)은 지적(cadastre)은 그리스어 `카타스티콘(Katastikhon)`에서 유래된 것으로 공책(notebook) 이라는 의미를 가졌다고 하였다. 그러나 라틴에서는 `캐피타스트럼(capitastrum)` 혹은 `register`로 로마지방을 나눠 놓은 지역과세단위로 점차 발전했다.

- 그리스어의 접두사 `Kata` 는 `위에서 아래로` 라는 의미가 있으며 그리스 - 비잔틴어인 `stikhon`은 `부과`라는 의미를 지닌 것으로 이 단어가 복합되어 `Katastikhon`이라는 단어가 생겼다는 견해도 있다. 이말은 군주가 일정량의 토지를 경작하게 한후 백성들에게 위에서 아래로 세금을 부과했다는 조세의 등록을 뜻하는 것이다.

- 작고하신 원영희 교수는 '지적이란 국토의 전반에 걸쳐 일정한 사항을 국가 또는 국가의 위임을 받은 기관이 등록하여 이를 국가 또는 국가가 지정하는 기관에 비치하는 기록으로서 토지의 위치, 형태, 용도, 면적 및 소유관계를 공시하는 제도' 라고 정의하였습니다.

- 청주 대학교 강태석 교수는 '지적이란 지표면에서나 공간 또는 지하를 막론하고 재정적 가치가 있는 모든 부동산 물건을 계속 유지 관리하기 위한 국가의 토지행정이다.' 라고 정의하였다.

- 이처럼 지적에 대한 어원과 정의는 매우 다양하며 이를 정리해 보면 다음과 같다.

'지적이란 통치권이 미치는 모든 영토에 대하여 필지 단위로 구획한후 구획된 토지에 대한 표시사항(토지소재, 지번, 지목, 면적, 경계 또는 좌표, 소유자,등)을 국가 기관의 공적장부(공부)에 등록한 후 이를 영속적으로 관리하는 것' 이라고 말할 수 있다. 이때 지적은 등기(권리관계)를 포함하며 토지는 그 정착물과 지하시설물을 포함하는 광의적 개념으로 해석해야한다.

지적 제도의 구성 3요소

지적제도의 구성3요소는 지적의 정의에 따라 협의적 개념과 광의적 개념으로 구분하여 논의해야 한다. 왜냐하면 지적의 정의를 넓은 의미로 해석하면 토지위의 정착물과 지하시설물 및 등기를 지적의 범주에 포함시키기 때문이다. 또한 최근에는 지적제도의 구성 3요소를 광의적 개념으로 해석하는 경우가 대부분이다.

- 협의적 개념의 구성3요소 : 협의적 개념의 지적제도 구성 3요소는 토지, 등록, 공부를 말한다.

- 토지 : 토지는 인간이 살아가는 터전이며 생활하는데 필요한 물자를 얻는 원천이다. 지적제도는 이러한 토지를 대상으로 하여 성립한다. 그러므로 토지 없이는 등록객체가 없기 때문에 등록행위가 이루어 질 수 없고 따라서 지적제도 자체가 성립될 수 없다. 또한 토지는 공산품처럼 필요시 생산할 수 없는 한계성의 특성을 지니므로 토지의 집약적 사용을 보이는 우리나라에서는 토지의 소유권 보호 및 증명의 역할을 하는 지적은 매우 중요하다 하겠다.

- 등록 : 토지는 물리적으로 연속하여 전개되는 영구성을 가진 지표이다. 따라서 토지를 물권의 객체로 하기 위하여서는 인위적으로 일정한 구획의 기준을 정하여 등록단위를 정하고 필요한 사항을 등록하는 법률행위가 있어야 한다. 인위적으로 구획한 토지의 등록 단위를 필지(parcel)라 하고 필지마다 소재지, 지번, 지목, 경계(또는좌표), 면적, 소유자등 일정한 사항을 지적공부에 기록하는 행위를 등록(registration) 이라한다.

- 공부 : 토지를 구획하여 일정한 사항을 기록한 장부를 지적공부(cadastral records)라고 한다. 지적공부는 일정한 형식과 규격을 법으로 정하여 일반국민이 언제라도 활용할 수 있도록 항시 비치되어야 한다. 등록한 내용은 실제의 토지내용과 항상 일치하는 것을 목적으로 하고 있으므로 항상 토지의 변동사항을 계속적으로 정리해야 하며 이는 지적업무의 아주 중요한 한 요인이라 할 수 있다.

- 광의적 개념의 구성 3요소

- 소유자(person) : 소유자라 함은 토지를 소유할 수 있는 권리의 주체(subject)를 말하는데 법적으로 당해 토지를 자유로이 사용, 수익, 처분을 할 수 있는 소유권을 갖거나 소유권 이외의 기타 권리를 갖는 자를 말한다.

- 권리(right) : 권리라 함은 협의의 의미로는 토지를 소유할 수 있는 법적 권리를 말하는데 광의의 의미로는 토지의 취득과 관리에 관련된 소유자들 사이에 특별하게 인식된 법적 관계를 포함한다. 이러한 권리는 토지에 대한 법적소유 형태와 권리관계를 나타내는 것으로 토지를 자유로이 사용, 수익, 처분을 할 수 있는 소유권과 기타권리로 구분하는데 소유권 이외의 기타권리는 국가별 토지에 대한 보유권, 공유권, 관습등에 따라 저당권, 지역권, 사용권, 지상권, 임차권 등으로 구분한다.

- 필지(parcel) : 필지라 함은 법적으로 물권이 미치는 권리의 객체를 말하는데 소유자가 동일하고 지반이 연속된 동일 성질의 토지로서 지적공부에 등록하는 토지의 최소 등록단위를 말한다. 토지는 자연적 상태에서는 연속하여 일체가 되고 있으나 이것을 인위적으로 구분하고 분할하여 각각 독립된 목적물인 물권의 객체로 할 수 있는데 이것을 필지라고 하며 토지의 등록과 거래의 기초단위가 된다.

경계의 일반적 원칙

- 경계측량의 내용

- 일필지의 경계는 지적측량에 의하여 설정하고 지적공부에 등록함으로써 법률적 효력이 발생한다. 일반적인 경계의 형성방법으로는 경계점의 평면위치를 결정하고 직선의 형태로 이루어진 울타리, 벽, 담, 도로, 하천 등의 가장자리를 따라 설정하는 것이 통례이다.일반적으로 일필지를 둘러싸는 담장이나 울타리는 분명히 그 필지내에 있어야 하고 필지가 황무지나 숲과 접해있는 곳에서의 경계는 그 울타리가 어떤 형태를 취하고 있든지 간에 울타리 바깥 가장자리에 있게 되며 연접한 필지들이 동시에 생성되는 경우에는 반쪽 담장이 되어 경계는 자연히 그 담장의 중앙에 있게 될 것이다. 또한 인접하는 필지의 경계는 지가의 상승과 사회, 문화적인 발달 그리고 개개인의 교육수준 향상에 의하여 그 경계의 폭이 점점 줄어들고 있는 실정이다. 예를 들어 10년전 인접지와의 필지가 개나리 나무 울타리를 경계로 아래 윗 집이 평온 공유하게 사용하고 있었으나 급격한 지가 상승으로 인하여 개나리 나무 대신 블록 담장이 생김으로서 필지 소유자들은 조금더 넓은 토지를 사용하려 하고 있는 것이다. 그러므로 개나리나무의 울타리는 약 1미터 정도의 경계폭을 가지고 있었으나 블럭담장은 20㎝ 정도로 약 80㎝의 폭이 줄어들게 된 것이다. 이처럼 급격한 지가상승은 상대적으로 인접지의 경계폭을 줄이는 효과를 가져오는 것이다.

- 경계에 대한 일반원칙

- 축척종대의 원칙 : 동일한 경계가 축척이 다른 도면에 각각 등록되어 있는 때에는 축척이 큰 것에 따른다는 것을 축척종대의 원칙이라고 말하는데 일반적으로 축척이 큰 도면은 작은 도면보다 그 정밀도가 높다고 인정되므로 동일한 경계가 축척이 다른 도면에 각각 등록되어 있는 때에는 그 경계는 축척이 큰 도면에 따라야 한다.이러한 원칙에 따라 지적도에 등록된 경계와 임야도에 등록된 동일한 경계가 서로 다를 때에는 지적도에 등록된 경계에 따라 임야도의 경계를 정정하여야 하나 경계의 등록에 잘못이 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 경계불가분의 원칙 : 토지의 경계는 유일무이한 것으로 어느 한쪽의 필지에만 전속하는 것이 아니고 인접 토지에 공통으로 작용하기 때문에 이를 분리할 수도 나눌 수도 없다는 것을 경계불가분의 원칙이라고 한다. 이러한 원칙에 따라 인접된 토지의 경계는 위치와 길이가 있을 뿐 너비는 없는 것으로 기하학상의 선과 동일한 성질을 가지고 있다.

- 콘텐츠 담당 :

- 지적관리팀 Tel.031-5191-5289

홈 >

분야별정보 > 경제 > 부동산정보 >

홈 >

분야별정보 > 경제 > 부동산정보 >